Eine Studienreise der Georg-von-Vollmar-Akademie

Beate Schnorfeil

Um sich für eine Studienreise der Vollmar-Akademie anzumelden, muss man schnell sein, denn politische Bildungsreisen sind sehr beliebt. Außer Sachsen und Bayern bieten alle anderen 14 Bundesländer ihren Arbeitnehmer*innen eine Bildungsreise von zusätzlichen 5 bezahlten Urlaubstagen. So war es auch kein Wunder, dass wir zwei Fuchstaler, mein Mann Arthur und ich, die einzigen Teilnehmenden aus Bayern waren.

Vorab einige Informationen zur Georg-von-Vollmar-Akademie

Die Georg-von-Vollmar-Akademie e. V. ist eine Bildungsstätte auf Schloss Aspenstein in Kochel am See und seit dem Jahr 1948 eine gemeinnützige Einrichtung der politischen Bildung, bundesweit tätig und den Ideen und Grundwerten der sozialen Demokratie verpflichtet. Sie wurde nach dem ersten Vorsitzenden der bayerischen SPD, Georg von Vollmar (1850–1922), benannt.

Der Verein ist SPD-nah und in Bayern das Pendant zur CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. Er kooperiert neben der Friedrich-Ebert-Stiftung mit vielen Verbänden, Vereinen und Initiativen, die sich sozialen Grundwerten verpflichtet fühlen.

Die Bildungsstätte besteht aus dem über 300 Jahre alten Schloss und zwei Gästehäusern.

Das schöne Schloss Aspenstein, mit wunderbarem Blick auf den Kochelsee, wurde zwischen 1675 und 1694 für das Kloster Benediktbeuern erbaut und diente bis zur Säkularisation 1803 als Sommersitz für Äbte sowie als Alters- und Erholungsheim der Benediktinermönche des Klosters Benediktbeuern.

Im Rahmen der Säkularisation ging das Aspensteinschlössel 1803 in den Besitz Bayerns über und wurde noch im selben Jahr durch den bairischen Finanzrat Georg Freiherr von Stengel erworben. Von 1815 bis 1836 besaß der Weinwirt Ignaz Huber das Schlösschen. Anschließend erwarb es Georg von Dessauer; im Besitz der Familie Dessauer blieb das Schloss bis 1936. Dann ging Schloss Aspenstein in den Besitz von Baldur von Schirach über, der Reichsjugendführer und später NSDAP-Gauleiter in Wien war. Familie Schirach renovierte das Haus und bewohnte es bis 1940, nach dem Krieg wurde das Haus enteignet.

1945 fiel das Aspensteinschlössl dem Freistaat Bayern zu. Zunächst befand sich hier jedoch das Hauptquartier der 10. US-Panzerdivision, welche von 1946 bis 1948 Displaced Persons Unterkunft bot. Nachdem es 1948 diese Funktion wieder verloren hatte, wurde es von der amerikanischen Militärregierung der bayerischen SPD als Schulungsheim übergeben, benannt nach dem Politiker und dem ersten Vorsitzenden der bayerischen SPD, Georg von Vollmar, der Georg-von-Vollmar-Schule, die 1968 in Georg-von-Vollmar-Akademie umbenannt und zu einem gemeinnützigen Verein wurde und seitdem als politische Bildungsstätte besteht.

1. Tag: Kochel, Schloss Aspenstein

Nachmittags traf sich unsere 24-köpfige Reisegruppe im Seminargebäude gegenüber dem Aspenstein-Schlösschen (dass dieses ab 1936 einige Jahre im Besitz des Reichsjugendführers Baldur v. Schirach war, war für das Thema der Studienreise von besonderem Interesse). Nach der Vorstellungsrunde erhielten wir von Dr. Hannes Liebrandt zunächst einen kurzen Überblick über unsere bevorstehende Reise und das Thema Nationalsozialismus im Alpenraum. Nach dem Abendessen wurden wir mit dem Film „Hitler privat. Der Führer“ auf die Reise zum Täterort Obersalzberg am nächsten Tag vorbereitet.

2. Tag: Täterort Obersalzberg

Um 7.45 Uhr startete unsere Reise in Richtung Obersalzberg, den wir nach einer zweieinhalbstündigen Busfahrt erreichten. Da unsere Gruppe zu groß war, um durch das neue Dokumentationszentrum geführt zu werden, teilten wir uns – unsere Gruppe startete mit einem Spaziergang durch das Gelände des Berghofs. Dort konnten wir noch die Mauerreste des Wohnhauses Wachenfeld sehen, das Hitler 1928 mietete, um es 1933 nach der Machtergreifung zu kaufen. Wir konnten den Blick an der Stelle, wo sich damals das berühmte gepanzerte Panoramafenster, das Hitler einbauen ließ, befand, nachvollziehen. Von dem aufwendig umgebauten Haus ist jetzt nicht mehr viel übrig. 1945 setzten SS-Männer es in Brand, bevor die Alliierten anrückten. 1952 wurde es dann vom Freistaat Bayern gesprengt.

Dass auf den Grundmauern brennende Grabkerzen standen und Hitler immer noch Verehrer*innen hat, die man leicht anhand ihrer Tätowierungen als solche ausmachen konnte, hat uns sehr entsetzt.

Hannes informierte uns, dass Hitler mit seinem Förderer Dietrich Eckart bereits im Frühjahr 1923 den Obersalzberg erkundete. Eckart, der extrem antidemokratisch eingestellte völkische Schriftsteller und Herausgeber antisemitischer Zeitschriften, ebnete dem kleinbürgerlichen Parvenü Hitler durch seine Kontakte zu den Klavierfabrikanten Bechstein und den Verlegerfamilien Bruckmann und Hanfstaengl den Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung.

Wie geht man um mit den ehemaligen Täterorten des NS? Es ist eine Gratwanderung, denn man will sie nicht tilgen, aber auch nicht pompös darstellen, um sie nicht aufzuwerten.

Die anschließende Führung durch einen Guide des Dokumentationszentrums war sehr informativ.

Der Titel der Dauerausstellung „Idyll und Verbrechen“ traf den Eindruck, den der Obersalzberg hinterlässt, exakt. Schöner Schein und Schrecken sind hier eng verbunden. Der Obersalzberg hat drei Schichten, die Zeit vor, mit und nach Hitler. In jeder Phase veränderte sich der Ort massiv. Die Landschaft trägt die Spuren dieser Geschichte.

Vor Hitler:

Um 1920 war der Obersalzberg ein kleines Bergbauerndorf, dessen idyllische Lage seit Jahrzehnten Gäste anzog. Unter die bäuerlichen Anwesen mischten sich Pensionen, Sanatorien und Ferienhäuser wohlhabender Städter. Seit 1921 war der Obersalzberg „heilklimatischer Höhenkurort“.

Mit Hitler:

1923 kam Hitler erstmals auf den Berg und fand schnell Gönner und Anhänger, 1928 mietete er Haus Wachenfeld, das er 1933 kaufte.

Innerhalb kurzer Zeit wurde der Obersalzberg vom Bergbauerndorf zum abgeriegelten Führersperrgebiet umgebaut. Die Bewohner und viele Gebäude mussten weichen. Manche Eigentümer mussten ihre Häuser zu Schleuderpreisen verkaufen oder wurden sogar enteignet. NS-Größen wie Bormann, Speer und Göring wandelten die alten Häuser in Landsitze um oder bauten sich neue Anwesen. In einer eigentümlichen Atmosphäre aus privatem Wohnsitz und Regierungssitz bereitete Hitler die Kriege vor, die er führen wollte: Den Überfall auf Polen ebenso wie den Feldzug gegen die Sowjetunion. Und hier empfing er ausländische Staatsgäste wie Chamberlain und Mussolini.

Nach Hitler:

Das Kriegsende und die Beseitigung vieler Überreste nach 1945 veränderten das Gesicht des Obersalzbergs noch einmal.

Am 25. April 1945 bombardierte die britische Royal Air Force das Gelände und zerstörte einen Großteil der Gebäude.

Am 4. Mai 1945 besetzten amerikanische und französische Soldaten den Obersalzberg. Die US-Armee nutzte das Areal bis 1996 als Recreation Area und schickte Soldaten aus ganz Europa zur Erholung hierher.

Aus Angst, der Obersalzberg könnte erneut ein „Wallfahrtsort“ für Hitler-Anhänger*innen werden, ließen die bayerische Staatsregierung und die amerikanischen Besatzungsbehörden 1952 fast alle Ruinen, darunter auch die des Berghofs, sprengen.

Erhalten geblieben sind nur das Kehlsteinhaus, das man per Bus und Aufzug bequem erreichen kann, sowie das Hotel „Zum Türken“, das nur wenige Meter oberhalb von Hitlers damaligem „Berghof“ liegt.

Am 20. Oktober 1999 wurde die Dokumentation Obersalzberg als Ort der Information, des Lernens und der Erinnerung eröffnet. Am 27. September 2023 wurde das neue Dokumentationszentrum eingeweiht.

Viele Aufnahmen nicht nur seines Hoffotografen Heinrich Hoffmann, sondern auch dessen Angestellter und Geliebten Hitlers, Eva Braun, vermittelten ein bayerisches Idyll: Hitler in Lederhosen, ein Bild, das außerhalb Bayerns nicht gezeigt werden durfte (zu bayerisch). Auch ein Foto, das Hitler mit Brille zeigte, durfte nicht an die Öffentlichkeit gelangen (um das Bild des makellosen Führers nicht zu beeinträchtigen). Propagandabilder, von Dorfkindern in Dirndl und Lederhose, die den Hitlergruß zeigten und in Scharen auf den Obersalzberg wanderten und von Hitler getätschelt wurden, sind ebenso in der Ausstellung zu sehen wie Sammelbilder in Zigarettenschachteln vom Führer, die in Sammelalben geklebt wurden.

Zm Schluss gingen wir noch durch die Bunkeranlagen, die sich direkt unter dem Dokumentationszentrum befinden. Hitler, Bormann und Göring ließen sich jeweils eigene, teils miteinander verbundene Luftschutzbunker bauen, die mit allem versehen waren, was zum Überleben und zur Kommunikation nach außen notwendig war. Sehr interessant waren die Inschriften der Zwangsarbeiter aus Italien, Polen und Tschechien während der Bauphase der Bunker.

Unser Mittagessen hatten wir im Berggasthof Obersalzberg, der ehemaligen Pension Moritz – Platterhof, eingenommen.

Unser einstimmiges Resümee lautete: Idyll und Verbrechen ist ein perfekter Titel, da die Scheinheiligkeit und Verlogenheit der zur Schau gestellten Idylle die Grausamkeiten noch krasser erscheinen ließen. Gegen Nachmittag fuhren wir mit unserem Busfahrer Hans weiter nach Linz.

3. Tag: Konzentrationslager Mauthausen und Führerstadt Linz

Bereits fünf Monate nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 12. März 1938 kam es zur Errichtung des KZ Mauthausen. Am 8. August 1938 begann der Lageraufbau durch 300 Häftlinge aus dem KZ Dachau. Gegen Ende 1941 waren die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen.

Ca. 4 km vom Bahnhof Mauthausen wurde es in Alleinlage auf einer Anhöhe gebaut. Von den insgesamt etwa 190.000 hier inhaftierten Menschen wurden mindestens 90.000 getötet.

Mit Daniel, unserem österreichischen Guide, inspizierten wir das Gelände des KZ. Fassungslos machte uns alle der Fußballplatz im südlichen Teil, der heute nicht mehr sehr gut zu identifizieren ist, weil die Natur ihn sich zurückerobert hat. In den Wintermonaten mussten die Häftlinge hier einen perfekten Fußballplatz mit Tribünen aus der gefrorenen Erde in der Hanglage graben und anlegen. Von den Zuschauertribünen sah man genau auf die Russenbaracke. Wer hat hier Fußball gespielt? Die Häftlinge? Nein, hier spielten die Aufseher und SS-Leute als Profi-Mannschaft während der Kriegsjahre, sowohl in Auswärtsspielen als auch „zu Hause“, lediglich das Krematorium wurde während des Spiels abgeschaltet. Die Mannschaft war sogar sehr erfolgreich und führte die Regionalliga Oberösterreich an. Was waren das für Zuschauer*innen? Bewohner*innen aus Mauthausen als auch Fans der gegnerischen Mannschaft schauten hier fröhlich zu und applaudierten ihrer Mannschaft. Jede*r hat gewusst, was sich direkt hinter dem Spielplatz abspielt.

Es gab auch eine Häftlingsmannschaft, die wohl wesentlich professionelleren Fußball gespielt hat – unter den Insassen befand sich nämlich ein spanischer Spieler von Real Madrid – aber sie mussten auf dem Appellplatz spielen.

In diesem KZ waren sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern inhaftiert. Davon zeugen die vielen Mahnmale aus den Ländern der Inhaftierten, von denen höchstens jeder zweite überlebt hatte. Leider werden diese Mahnmale heute gelegentlich mit Hakenkreuzen beschmiert und müssen mühsam gereinigt werden, erklärte Daniel.

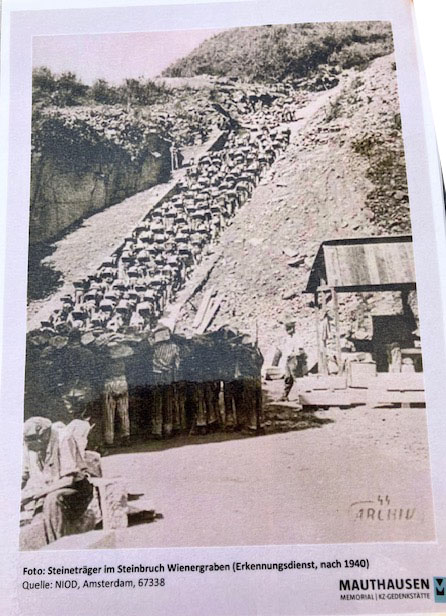

Auf unserem Rundgang kamen wir dann zur Todesstiege von Mauthausen. Es war entsetzlich, was die Inhaftierten damals erleiden mussten. Die Beteiligten des Steinträgerkommandos schleppten mehrmals täglich Granitblöcke über die insgesamt 186 Stufen der Treppe 31 Meter nach oben. Die „Todesstiege“ war der Ort zahlreicher Unfälle und Morde an Häftlingen, verübt durch Kapos und die SS-Wachmannschaft. Wer oben an der Treppe stolperte, riss die anderen mit sich, was meistens den Tod bedeutete. Die Arbeit war reine Schikane und hatte keinen Mehrwert für den Abbau der Granitsteine im Steinbruch. Die 50 Meter hohe, fast senkrechte Felswand am Abbruchhang des Steinbruchs wurde von den SS-Mannschaften zynisch als Fallschirmspringerwand bezeichnet, denn dort stießen sie die Häftlinge hinab, und deren Körper wurden entweder durch den Aufprall auf dem Stein zerschmettert oder sie ertranken im Regenwasserteich.

Der in Mauthausen inhaftierte Simon Wiesenthal berichtete dazu:

„Juden in Mauthausen wurden selten erschossen. Für sie war der ‚Wiener Graben‘ bestimmt. An einem einzigen Tag, am 31. März 1943, wurden vor den Augen Heinrich Himmlers 1.000 niederländische Juden aus einer Höhe von über 50 Metern hinuntergeworfen. Die SS nannte sie ‚Fallschirmspringer‘. Das braune Volk amüsierte sich!“

Nach einem Gang durch einzelne Baracken – hier sah man deutlich die Unterschiede zwischen Baracken für „normale“ Häftlinge und den wesentlich geräumigeren und wärmeren Baracken mit separatem Aufenthaltsraum der Funktionshäftlinge („Kapos“) – kamen wir auch zu den Resten der Baracke des KZ, wo der Ausbruchversuch unternommen wurde, der dann als „Mühlviertler Hasenjagd“ endete. In der Nacht zum 2. Februar 1945 beim Wachwechsel um 0:15 Uhr unternahmen etwa 500 Häftlinge der Roten Armee des Blocks 20 einen Ausbruchsversuch. Leider war das kein guter Zeitpunkt für die Flucht. Es war Vollmond und es lag Schnee, sodass die Spuren leicht zu sehen waren. Ca. 70 hatten nicht die Kraft, mitzumachen. Diese waren dem Tod geweiht, das wussten sie. Wer dableiben musste, gab aber seine Kleidung den Fliehenden. Sie waren mit Steinen und Stöcken bewaffnet, haben Betten und Tische rausgestellt und damit die Mauern überwunden und sind sternförmig geflohen. Ziel war die 60–80 km entfernte tschechische Grenze. Insgesamt haben nur 12–20 dieser 500 überlebt. Die restlichen wurden nicht von SS-Leuten gefangen, sondern von der Bevölkerung des unteren Mühlviertels, die auf Menschenjagd (zynisch „Hasenjagd“) gegangen sind, angestiftet vom Volkssturm. Aber es gab auch Helfer, manche haben ihre Kleidung oder Essen gespendet. Ganz wenige haben sogar Häftlinge bei sich zu Hause versteckt.

Im Dokuzentrum des KZ Mauthausen bewegte mich sehr die ausgestellte Mütze und ihre Geschichte dazu:

„Wenn man an einem SS-Mann vorbeiging, musste man die Mütze abnehmen, wie vor einem Heiligenbild …“, teilte der Häftling Zygmunt Piotrowski, der 1940 in Mauthausen inhaftiert war, 2002 in einem Interview mit. Wer seine Mütze nicht abnahm, wurde auf der Stelle erschossen.

Roman Frister, der das berühmte Buch „Die Mütze oder der Preis des Lebens“ 1993 geschrieben hatte, schilderte darin, wie er als 16-Jähriger im Außenlager Eintrachthütte von einem Funktionshäftling vergewaltigt und seiner Mütze beraubt wurde. Das kam einem Todesurteil gleich. Frister stahl daraufhin einem anderen Häftling die Mütze, um zu überleben. Den bestohlenen Häftling kostete es das Leben. Später sagte Roman Frister in einem Interview: „Das KZ war wie ein Dschungel, wo die Tiger und Löwen überleben und die Hasen sterben. Ich wollte kein Hase sein.“

Moralische Schuldfragen – auch unter den Kapos – konnten in diesen Ausnahmesituationen nicht gestellt werden.

Als Sozialdemokratin interessierte mich auch die österreichische SPÖ zu dieser Zeit. Dazu fand ich im Dokuzentrum diesen Hinweis auf einer Tafel:

„Die Steinarbeiter bilden 1921 die Basis der sozialdemokratischen Partei in Mauthausen. Die Parteimitglieder gründen zahlreiche Vereine und Gruppen. In ganz Österreich stehen sozialdemokratische Verbände in erbittertem Konflikt mit dem konservativen politischen Gegner. Im Februar1934 kommt es zum bewaffneten Kampf mit der nunmehr austrofaschistischen Staatsmacht, in der Folge wird die sozialdemokratische Partei verboten.“

Also ein Jahr nach dem Verbot der SPD in NS-Deutschland und vier Jahre vor dem Anschluss wird die SPÖ verboten.

Am Nachmittag verließen wir Mauthausen und ließen uns von Hans für eine kurze Pause ins Hotel nach Linz bringen. Um 17 Uhr trafen wir uns dann mit einem Linzer Stadtführer, der uns die „Führerstadt Linz“ nahebrachte. Neben München, Nürnberg, Berlin und Hamburg galt auch Linz als Führerstadt, da Hitler mit seiner Heimatstadt viel vorhatte. Da er hier einen wichtigen Abschnitt seiner Jugend verbracht hatte, die Realschulzeit, fühlte er sich Linz näher als seiner Geburtsstadt Braunau. Wien hingegen hatte er immer zutiefst verabscheut, auch weil er an der dortigen Kunstakademie abgelehnt wurde.

Am 12. März 1938 hielt Hitler im Zuge des Anschlusses Österreichs an NS-Deutschland seine erste Rede in Österreich auf dem Rathausbalkon in Linz vor Tausenden jubelnder Zuschauer*innen auf dem Linzer Hauptplatz. Innen im Alten Rathaus ist eine kleine Ausstellung über die NS-Zeit in Linz.

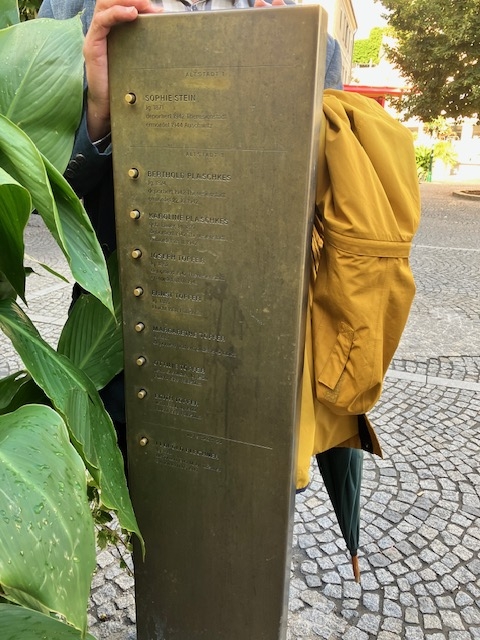

Vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten lebten etwa 700 bis 900 Juden in Linz. Nach 1945 wurden nur noch etwa 50 Juden gezählt. Die jüdische Gemeinde in Linz wurde durch die Deportationen und Ermordungen in den Konzentrationslagern während des Holocausts fast vollständig ausgelöscht.

Ähnlich wie in München sind Stolpersteine für die Holocaust-Opfer nicht gewünscht, um die Namen nicht mit Füßen zu treten. Dafür haben sich die Linzer etwas sehr Schönes einfallen lassen: Stelen aus Messing erinnern an verfolgte und ermordete Linzer Jüdinnen und Juden. Diese Stelen sind an den Straßenzügen aufgestellt, wo diese Personen ihre letzte frei gewählte Wohnadresse in Linz hatten. Auf jeder Stele sind Name und Geburtsjahr sowie Angaben zur Deportation, Ermordung oder Flucht graviert. Neben den Namen sind an der Stele mechanische Türklingeln angebracht, die beim Drücken einen leisen Klingelton erzeugen. Unter linzerinnert.at kann man sehen, wo überall die Klingel-Stelen aufgestellt sind und es gibt nähere Informationen zu den Menschen, deren Namen eingraviert sind.

Wäre das nicht eine Idee für München?

Beim Lift zum Schlossmuseum bewunderten wir die dicken Mauern und wurden unterrichtet, dass während des Zweiten Weltkriegs hier kilometerlange Luftschutzstollen gebaut wurden. KZ-Häftlinge mussten die Stollen in das Gestein graben.

Nach dem gemeinsamen Abendessen im Klosterhof Linz liefen wir in unser Hotel und waren ziemlich erledigt von den vielen schrecklichen Eindrücken.

Doch auch am nächsten Tag erwartete uns Unfassbares.

4. Tag: Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim

Bei schönstem Sonnenschein erreichten wir nach kurzer Busfahrt das in malerischer Umgebung gelegene prächtige Renaissanceschloss Hartheim. Bei dessen Anblick konnte niemand ahnen, welche Grausamkeiten sich hier zwischen 1940 und 1944 abgespielt hatten.

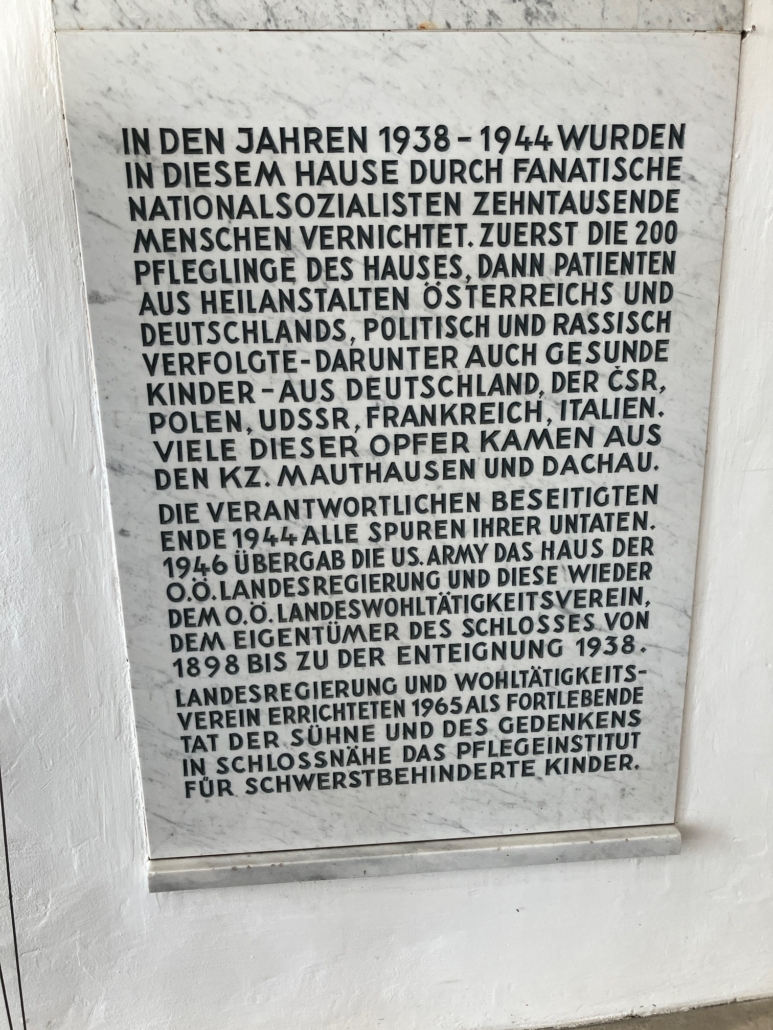

Gleich nach unserer Ankunft wurden wir in zwei Gruppen durch die ehemalige Tötungsanstalt geführt und über die Geschichte dieses Orts informiert.

Das Schloss, 1610–1620 errichtet, wechselte mehrmals den Besitzer, bevor es 1896 dem Landes-Wohltätigkeitsverein geschenkt wurde, um dort ein Pflegeheim für behinderte Menschen einzurichten. Die Heimbewohner*innen wurden dort sehr gut behandelt, arbeiteten tagsüber in der angegliederten Landwirtschaft, wurden integriert statt ausgeschlossen. Für die damalige Zeit galt es als sehr fortschrittlich und kam unserem Inklusionsgedanken recht nahe. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 änderte sich das jedoch dramatisch. Der Verein wurde aufgelöst und im März 1940 wurde die Anstalt zu einer Euthanasie-Anstalt umgebaut.

Ab Mai 1940 startete dann die Aktion T4, die Ermordung von Patient*innen und Insass*innen von psychiatrischen Anstalten, Behinderteneinrichtungen und Fürsorgeheimen – T4 benannt nach der Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo die entsetzlichen Pläne beschlossen wurden.

Im 3. Stock des ehemaligen Pflegeheims Schloss Hartheim entstand ein Lager für die konfiszierten Besitztümer der Menschen, die dort umgebracht wurden.

Im 2. Stock befanden sich die Wohnräume der Mitarbeiter und ein Empfangsraum, der 1. Stock diente als Verwaltung. Hier wurden Todesurkunden mit fingierten Angaben zu Todesdatum und Todesursache ausgestellt und auch die sogenannten „Trostbriefe“ für die Angehörigen verfasst.

Im Erdgeschoss gab es für die Ankommenden erst einen Raum für die Aufnahme und dahinter einen Untersuchungsraum. Dort musste man sich entkleiden und ein Arzt prüfte, ob sich Goldzähne im Mund befanden, dann bekam man ein Kreuz auf den Rücken. Danach ging es schon in den „Duschraum“ – in Wirklichkeit eine 25 qm große Gaskammer mit zugemauerten Ausgängen und dichten Türen. Im Nebenraum befanden sich die Gasflaschen mit Kohlenmonoxid (Zyklon B wurde erst ab Herbst 1941 in Auschwitz eingesetzt). Das Gas lieferte die IG Farben, also die heutige BASF.

Ein Arzt beobachte von außen durch ein Guckloch, ob alle gestorben waren. Dann wurde das Gas abgelassen, die Goldzähne herausgebrochen und anschließend wurden die Verstorbenen in den nächsten Raum, das Krematorium, gebracht. In zwei Öfen wurden gleichzeitig 8 Leichen verbrannt.

Das äußere Erscheinungsbild des Schlosses blieb davon weitgehend unberührt. Die Dorfbewohner*innen wunderten sich, dass man niemanden mehr draußen arbeiten sah. Stattdessen kamen ständig Busse mit vielen Menschen an und fuhren leer wieder ab. Und vor allem wunderten sie sich über den entsetzlichen Gestank und die Haare in der Luft.

Im August 1941 endete die Aktion T4, nun begann die Aktion 14f13, die Tötung kranker und schwacher Häftlinge aus den KZ Mauthausen und Dachau sowie von arbeitsunfähigen Zwangsarbeiter*innen. Die Ziffern- und Buchstabenkombination 14f13 resultierte aus dem SS-Einheitsaktenplan und setzte sich zusammen aus der Zahl „14“ für den Inspekteur der Konzentrationslager, dem Buchstaben „f“ für Todesfälle und der Zahl „13“ für die Todesart; hier also für die Vergasung. Zwischen 1940 und 1944 wurden im Schloss Hartheim rund 30.000 Menschen ermordet.

Hartheim war eine von sechs Tötungsanstalten des T4-Euthanasie-Programms (Januar 40 bis August 41), die anderen fünf befanden sich in Deutschland:

- Grafeneck im Südwesten Deutschlands

- Brandenburg an der Havel, westlich von Berlin

- Bernburg in Sachsen

- Sonnenstein in Sachsen

- Hadamar in Hessen

Insgesamt wurden in diesen 20 Monaten des NS-Euthanasieprogramms 70.273 Menschen ermordet. Natürlich befanden sich auch völlig gesunde Kinder und Erwachsene unter den Euthanasieopfern, die von Ärzten willkürlich „ausgemustert“ wurden.

Wie konnte es zu diesem Euthanasieprogramm kommen?

Schon vor den 1930er-Jahren kursierten Forderungen, Menschen mit Behinderungen zu töten: Die 1920 von dem Juristen Karl Binding und dem Psychiater Alfred Hoch veröffentlichte Schrift „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ sorgte in der Weimarer Republik für teils auch kritische Debatten, fand allerdings später bei den NS-Ideologen Anklang. Das Werk prägte die Vorstellung, Menschen als „lebensunwert“ einzustufen zu können.

Bereits im Juli 1933, also rund ein halbes Jahr nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, erließ die Regierung im Juli 1933 das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Es trat am 1. Januar 1934 in Kraft und erlaubte erstmals in Deutschland die Zwangssterilisation. Menschen, die nicht den nationalsozialistischen Rasseidealen entsprachen, sollte so die Möglichkeit verwehrt werden, Kinder zu zeugen. Rund 350.000 bis 400.000 Menschen wurden auf Grundlage dieses Gesetzes zwangssterilisiert. Betroffen waren Menschen mit psychischen Krankheiten oder mit körperlichen und geistigen Behinderungen sowie Menschen, die als „asozial“ oder „minderwertig“ stigmatisiert wurden, wie etwa Alkoholiker.

Der Bevölkerung wurde vorgerechnet, wie viel Reichsmark ein Behinderter den deutschen Steuerzahler kosten würde, um so Stimmung zu machen und den Hass auf Behinderte zu schüren. Menschenleben wurden in lebensunwert und lebenswert eingeteilt. Ein „schöner Tod“ (=Euthanasie) würde pro „Krüppel“ 70.000 Reichsmark sparen.

Familien schämten sich, wenn sie ein behindertes Kind auf die Welt gebracht hatten. Am 18. August 1939 erließ das Reichsministerium des Innern eine Verordnung, die alle Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen verpflichtete, Neugeborene und Kinder unter drei Jahren, die Anzeichen einer schweren geistigen oder körperlichen Behinderung zeigten, zu melden. Das war auch bei Asthma und Epilepsie der Fall. Die kranken Kinder wurden in der Regel gleich in Tötungsanstalten gebracht.

Schloss Hartheim galt offiziell als „Erholungsheim“. Die Eltern sollten glauben, dass ihrem Kind dort Heilung ermöglicht werden könnte. Nicht alle Ärzte haben sich der Verordnung, behinderte Kinder dorthin zu schicken, gebeugt. Manche rieten sogar dringend von Hartheim ab. Doch die überwiegende Mehrheit ließ den Eltern keine Wahlmöglichkeit. Diese bekamen dann in sehr kurzer Zeit die Sterbeurkunde und den Trostbrief.

Warum wurde T4 eingestellt?

Zum einen kamen ab den ersten Kriegsjahren immer mehr Kriegsversehrte nach Hause und es tat sich die Frage auf, ob auch diese zu der Gruppe der lebensunwerten Menschen zählen. Doch der Hauptgrund war der öffentliche Protest von Bischof Clemens August Graf von Galen. Dieser hatte in einer Predigt am 3. August 1941 in der Lamberti-Kirche in Münster die nationalsozialistischen Krankenmorde mit weitreichender Wirkung öffentlich gemacht. Daher entschied sich die NS-Führung schließlich für das Ende der „Aktion T4“ am 24. August 1941.

Hitlers Anordnung, die T4-Aktion einzustellen, bedeutete jedoch nicht das Ende der „Euthanasietötungen“. Für Kinder wurde das „Euthanasieprogramm“ wie gehabt fortgesetzt. Deutsche Ärzte und medizinisches Personal setzten im August 1942 die Ermordungen fort, wobei sie jedoch diskreter vorgingen als zuvor. Dezentraler als in der ersten Phase der Vergasungen waren die neuerlichen Maßnahmen nunmehr eng an die regionalen Anforderungen gebunden, wobei die lokalen Behörden das Tempo der Tötungen bestimmten.

In der zweiten, im gesamten Reich breit angelegten Phase wurden die Tötungshandlungen weniger offensichtlich durchgeführt. Meist wurden überdosierte Medikamente und tödliche Injektionen verabreicht. In vielen Einrichtungen ließ man Erwachsene und Kinder zudem systematisch verhungern.

Das „Euthanasieprogramm“ wurde bis in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs fortgesetzt und auf immer breitere Zielgruppen ausgedehnt. Historiker schätzen, dass dem ,,Euthanasieprogramm“ insgesamt 250.000 Menschen zum Opfer gefallen sind.

Wer war in Schloss Hartheim für die Tötungen verantwortlich?

Der Linzer Arzt Dr. Rudolf Lonauer und sein Stellvertreter, der Deutsche Dr. Georg Renno. Für den reibungslosen Ablauf sowie die bürokratische Abwicklung war ein als „Büroleiter“ eingesetzter Polizist zuständig. Diesen leitenden Personen waren Pflegerinnen und Pfleger, Bürokräfte, Kraftfahrer und viele weitere Personen unterstellt, die für die Umsetzung und Tarnung der Tötungen maßgeblich verantwortlich waren.

Dr. Lonauer beging im Mai 45 erweiterten Selbstmord wie viele junge NS-Ärzte damals. Dr. Renno lebte unter falschem Namen nach dem Krieg nahe Frankfurt als wissenschaftlicher Mitarbeiter der pharmazeutischen Firma Schering AG, er wurde erst 1969 angeklagt, 1970 wurde sein Verfahren aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. Er lebte aber lange Zeit weiter in Italien und starb erst 90-jährig 1997 – ohne je seine grausamen Taten bereut zu haben – in Freiheit.

Gab es Widerstand gegen das Euthanasieprogramm in Hartheim?

Die Einstellung der Bevölkerung war leider größtenteils geprägt von stillschweigender Zustimmung, die von intensiver Propaganda geschürt wurde.

Passiver Widerstand äußerte sich darin, dass behinderte Angehörige versteckt wurden, dass Ärzte vor der Einlieferung in Hartheim warnten.

Möglichkeiten zu aktivem Widerstand waren sehr gefährlich, aber es gab sie:

In der unmittelbaren Umgebung von Schloss Hartheim bildete sich eine aktive Widerstandszelle. Ignaz und Karl Schuhmann, Leopold Hilgarth, und Hans Keppelmüller wenden sich mit Flugblättern gegen das Morden und klären darin über die Massenmorde an unschuldigen Menschen auf. Die Gruppe wurde verraten und im Januar 1945 hingerichtet.

Franz Sitter, ein Pfleger, der von der Heilanstalt Ybbs nach Hartheim verpflichtet wurde, verlangte schon nach wenigen Tagen die Zurückversetzung nach Ybbs, da er es nicht verantworten konnte, „an einer derartigen Sache weiter teilzunehmen“ und lieber zur Wehrmacht einrücken wolle. Sitter kam tatsächlich erst zurück nach Ybbs und wurde anschließend zur Wehrmacht eingezogen.

Was wurde aus Schloss Hartheim nach dem Krieg?

Im Juni 1945 fand ein US-Offizier im Schloss die sogenannte „Hartheimer Statistik“. Es handelte sich dabei um eine Broschüre mit monatlichen statistischen Angaben zu den in den sechs T4-Tötungsanstalten mit Kohlenmonoxid erfolgten Tötungen von behinderten bzw. psychisch kranken Menschen.

1948 wurde das Schloss wieder an den Landes-Wohltätigkeitsverein zurückgegeben.

Seit 1995 arbeitet der Verein Schloss Hartheim die Geschichte des Schlosses bzw. dessen Rolle im Kontext der NS-Euthanasie auf.

Am 7. Mai 2003 wurde der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim bzw. die Gedenkstätte gemeinsam mit der Ausstellung „Wert des Lebens“ eröffnet. Es wurde nun erstmals möglich, alle Räume, die für die Morde genutzt wurden, als „authentische Orte“ in die Gedenkstätte einzubeziehen.

Im Schlossgarten befindet sich heute ein sehr schönes Inklusionscafé – dort haben wir unter riesigen Marktschirmen zu Mittag gegessen und versucht, die Eindrücke gemeinsam zu verarbeiten.

Was hat mich am meisten berührt?

Ich habe von 1996 bis 2018 in Wörthsee gelebt und hatte dort 2009 im Rahmen der in Wörthsee jährlich am 27. Januar stattfindenden Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus einen Vortrag der Ortsgeschichtsforscherin Barbara Schwebe gehört. Sie berichtete von dem jungen Friedrich Schuster aus Wörthsee-Etterschlag, dessen Familie dort immer noch lebt. Er kam gesund auf die Welt, hatte aber nach einer Erkrankung als Kind – möglicherweise Kinderlähmung – eine Gehbehinderung und einen steifen Arm. Er wurde „zur Erholung“ zum Schloss Hartheim gebracht und dort umgebracht. Die Eltern erhielten danach einen Brief, in dem stand, er sei an einer Lungenentzündung gestorben.

Nun hatte ich die grausame Örtlichkeit gesehen, zu der Friedrich gebracht wurde. Ich sah auch eine Vitrine mit kleinen Gegenständen der ermordeten Patienten. Mein Blick fiel auf einen winzigen Bierkrug, genau so einen, wie ich ihn als Kind auf einem Wiesnherzerl hatte und aus dem ich später immer für meine Puppen getrunken hatte. Bei diesem Anblick hatte ich Probleme, mich zusammenzureißen.

Am frühen Nachmittag fuhren wir mit dem Bus nach München in ein Hotel nahe dem Hauptbahnhof.

5. Tag: NS-Dokumentationszentrum München / Führerstadt München

Um 9 Uhr trafen wir uns vor dem Eingang des NS-Dokumentationszentrums München, errichtet 2012 am Standort des ehemaligen Braunen Hauses, der NSDAP-Parteizentrale. Am 30. April 2015 öffnete das NS-Dokumentationszentrum.

Ein Schwerpunkt der Dokumentationsarbeit liegt auf der Rolle Münchens als „Hauptstadt der Bewegung“ beim Aufstieg der NSDAP und der Durchsetzung des Nationalsozialismus.

Bemerkenswert sind die Reste der gesprengten beiden Ehrentempel vor dem Eingang, die bewusst stehen gelassen wurden. Mit diesen Ehrentempeln wollte Hitler den 15 von Putschisten (+ 1 schaulustiger unbeteiligter Kellner des Café Tambosi), die beim Hitlerputsch am 9. November 1923 erschossen wurden, 12 Jahre später ein Denkmal setzen, indem er zwei Tempel mit jeweils 8 Sarkophagen errichten ließ, in welche die exhumierten Gebeine der 16 Männer hineinkamen, um so die Erschossenen in den Märtyrerstand zu heben. Heute sind die Reste der Fundamente ein Biotop – die Natur hat es sich zurückgeholt.

Wieder in zwei Gruppen aufgeteilt, wurden wir durch das Dokumentationszentrum und die sehr empfehlenswerte Ausstellung „History is not the Past“ geführt.

Besonders interessant waren für mich die Dokumente ab der Nachkriegszeit, die deutlich gemacht haben, wie schlecht uns Deutschen die Aufarbeitung der NS-Zeit gelang.

Ob das nun die Leserbriefe an die Süddeutsche Zeitung nach der Ausstrahlung der US-Serie Holocaust 1979 waren oder die Umfragen des Allensbach-Instituts, die zeigten, dass 1952 34 % aller Westdeutschen sich selbst als demonstrativ antisemitisch einstuften. Im Jahr 2006 hatten in Deutschland 8,4 % eine vollkommen antisemitische Einstellung, in Bayern dagegen erschreckende 16,4 %. Auch konnte man erfahren, dass Hans Weber, der Empfangschef im Braunen Haus, Mitte der 50er-Jahre die Kameradschaft „Freikorps und Bund Oberland“ mit Unterstützung von Gustl Feldmeier vom Kaufhaus Beck gegründet hatte, heute noch ein Sammelbecken von alten und jungen Nazis, die sich am Schliersee treffen. Star war damals Himmlers Tochter, die stets Kriegsverbrecher unterstützt hatte.

Mein persönliches Highlight war ein Zeitungsartikel aus der AZ vom 4. Februar 1967.

In den 70er-Jahren wohnte ich mit meinen Eltern in München Pasing in der Nähe des Stadtparks im Joseph-Haas-Weg in einem Reihenhaus. Das protzigste Haus in der Straße und das dickste Auto gehörte einer Familie Harster. Die Nachbarn aus den Reihenhäusern grüßten den älteren Herrn immer sehr freundlich, aber hinter seinem Rücken wurde getuschelt. Etwas später, als ich ein Teenager war, zog sein Enkel bei ihm ein und wollte sich mit mir anfreunden, doch da ging mein Vater dazwischen. Ich hatte erfahren, dass da was im 3. Reich war mit der Verfolgung von Juden in Holland. Damals gab es kein Internet zum Nachforschen und als es das gab, hatte ich nicht mehr daran gedacht, über Wilhelm Harster zu recherchieren.

Doch nun stieß ich im Dokumentationszentrum in München auf den Zeitungsartikel „Buchhalter des Todes“ der AZ. Darin wird er als hoch akkurater, stets zu 100 % die Gesetze einhaltender Mann beschrieben, der seine Aufgaben immer voller Diensteifer zur vollsten Zufriedenheit seiner Vorgesetzten erledigte. Der Artikel erschien aus aktuellem Anlass, denn seit 10 Tagen stand er in München vor Gericht, wegen Verdachts der Beihilfe zum Mord in 82.856 Fällen.

Unser damaliger Nachbar, Dr. Wilhelm Harster, der schon als 16-Jähriger 1920 dem rechtsextremen, paramilitärischen Freikorps Oberland beigetreten war, war für die Deportation Zehntausender Juden in Italien und den Niederlanden in die Vernichtungslager verantwortlich. 1949 wurde Harster in Den Haag zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Vorgesetzter und seine beiden Untergebenen wurden zum Tode verurteilt, er hatte ungeheures Glück, von den 12 Jahren verbüßte er noch nicht einmal die Hälfte. 1955 wurde er aus den Niederlanden nach Deutschland abgeschoben. 1956 wurde er bei der Regierung von Oberbayern als Regierungsrat eingestellt und startete eine Nachkriegskarriere im Bayerischen Innenministerium. Diese Einstufung erfolgte aufgrund mehrerer Ehrenerklärungen (Persilscheine), die sich bei einer späteren Überprüfung zum Teil als persönliche Gefälligkeiten oder auch als gefälscht herausstellten.

Wie ging der Prozess in München 1967 aus? Da er geständig war, war er schnell beendet und Harster erhielt eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren, kam aber schon 1969 wieder aus dem Gefängnis.

Am Nachmittag unternahmen wir unter Hannes‘ Führung einen ausgedehnten Spaziergang vom Dokumentationszentrum über den Karolinenplatz, wo sich damals das Oberste Parteigericht der NSDAP befand, den Platz der Opfer des Nationalsozialismus zur Feldherrnhalle, wo am 9.11.1923 der Hitlerputsch sein Ende fand. Nach der Machtergreifung mussten alle Menschen, die von Richtung Nationaltheater kommend auf der Residenzstraße an der Feldherrnhalle vorbeikamen, den Hitlergruß zeigen. Wer das vermeiden wollte, bog vorher in die Viscardigasse ein, die daher im Volksmund „Drückebergergassl“ genannt wurde.

Vorbei am Nationaltheater, gingen wir weiter zum Haus der (damals Deutschen) Kunst, erbaut im monumentalen NS-Neoklassizismus. Leider sind auch die Hakenkreuze noch zu erkennen. Anschließend bewunderten wir die Eisbachsurfer, dann ging es weiter durch den Hofgarten, vorbei an der Staatskanzlei und der Residenz, dem größten Innenstadtschloss Deutschlands, zum Weiße Rose Denkmal und durch den Englischen Garten zum Chinesischen Turm.

Am nächsten Tag trafen wir uns in der Ludwig-Maximilians-Universität zur abschließenden Seminarkritik und zum Besuch der Denkstätte Weiße Rose. Als ich in den 80er-Jahren dort studiert hatte, wusste niemand so genau, wo im Lichthof der Universität die berühmte Abwurfstelle der Flugblätter war. Heute ist sie mit einer Steintafel genau markiert.

Meine Seminarkritik und die der anderen Teilnehmenden war überwiegend positiv. In meinen Augen hätte der Bezug zu Heute, die vielen Parallelen zum jetzigen Erstarken einer rechtsextremen Partei noch vertieft werden können. Aber das war auch nicht das Thema, bemerkt hat es sicher jeder für sich.

Zum Schluss möchte ich noch ein Gedicht der Holocaust-Überlebenden Gerty Spies (1897–1997) anfügen, das sie in Theresienstadt geschrieben hatte und das ich im Dokumentationszentrum in München entdeckt hatte. Gerty Spies hatte lange einen Verleger gesucht, keiner wollte sich des Themas annehmen. Erst 1984 erschienen ihre autobiografischen Aufzeichnungen „Drei Jahre Theresienstadt“ mit dem Gedicht „Des Unschuldigen Schuld“:

Was ist des Unschuldigen

Schuld –

Wo beginnt sie?

Sie beginnt da,

Wo er gelassen, mit hängenden

Armen

Schulterzuckend daneben steht,

Den Mantel zugeknöpft, die Zigarette

Anzündet und spricht:

Da kann man nichts machen.

Seht, da beginnt des

Unschuldigen Schuld.

Vielen Dank für diesen überaus informativen, berührenden und erschütternden Bericht. Ich erinnere mich noch gut an den Besuch mit meiner Schulklasse in Mauthausen, als wir an der Todestreppe standen, die Brutalität, denen die dort gefangenen Menschen ausgesetzt waren, konnte ich damals direkt spüren und dieses Gefühl werde ich niemals vergessen. Anfang der 1990er Jahre habe ich in Israel Roman Frister kennengelernt, der Mauthausen überlebte, später Chefredakteur der israelischen Zeitung Haaretz und nach seiner Pensionierung Leiter der Journalistenschule Koteret in Tel Aviv war (für die ich in meinem Job verantwortlich war). Sein Buch „Die Mütze oder der Preis des Lebens“ habe ich natürlich gelesen und kann es auch heute nur jedem empfehlen!